「親切なクムジャさん」がヒーリング映画だって話

親切なクムジャさん(パク・チャヌク/2005)がオールタイムベストのひとつで、わたしにとっては気分が落ち込んでるときに観たくなるヒーリング映画なんだよねって父親に言ったら半ば本気で精神状態を心配されたことが過去あったが、今日もなんとなく気分が落ち込んでいて久しぶりに観たくなったので観ながらこれ書くことにした。ネタバレてます。

パク・チャヌクの復讐三部作のひとつ。

まずパク・チャヌクの作品がすごく好きなんですよね。好みなんです。渇き(2009)を観たときにほんとパク・チャヌクって変態だなーって心底思ったけど、その気持ち悪さと歪さとゾッとする感じの塩梅が好みにドストライクなんだよな。病室の床のソン・ガンホとか死んでも死なないシン・ハギュンとか義母の目とか、怖すぎるし気持ち悪いのに、あの画の衝撃が心に残って消えなくて、そうさせる画の巧さとそれまでの伏線の張り方に惚れ惚れしてしまう。

だから苦手な人も多いだろうなと思うし、一方でわたしにはパク・チャヌク、響きまくっちゃうんです。

早い話、わたしのしょんぼり時の処方ってとにかく泣きまくってすっきりするだから、ぐしょぐしょに泣けてしまうクムジャさんがヒーリングに選ばれるって結論なんだけど、それに加えてクムジャさんは結末やその後味もめちゃくちゃ好きだから何度でも選んでしまうんだよね。

クムジャさんの復讐と救済

黒レザーのジャケット、真っ赤なアイシャドウとハイヒール。戦闘服、格好良すぎか。いつも観終わった後は赤シャドウを真似して出掛けてしまう…

復讐に向け、淡々と獄中で「親切」にした人々の貸しを回収しにまわるクムジャさん。でもみんな「魔女」のクムジャさんに怯えてつき従っているわけではないところ、きっと彼女たちもクムジャさんの犠牲と憤りを知っていて、クムジャさんの「天使」が演じていたものだと解ってもそれも含めて彼女のことが好きだったのだと思う。

表情ひとつ変えず冷酷無情に見えるクムジャさんだが、遂にペクを捕らえたときに激情を抑えられず鋏で髪を掻き切るシーンや対峙したペクをなかなか撃てないシーンなど、随所で等身大の姿が描かれるところもまた魅力のひとつ。彼女だっていたいけな18歳で、20歳だったし、復讐心以外はそこから成長していないのだよね。

復讐を終えた後に、復讐では満たされなかった心やこの先どう生きていくべきか途方に暮れる気持ちを抱える中、ジェニーの純粋無垢な姿と優しさに、この子とともに生きることが果たして自分に許されるのだろうかと迷う気持ちとが抱えきれなくなって突っ伏してしまったのだろう。パク・チャヌクの描く人間は等身大で不恰好で不完全だから好き。

復讐の道中ではどんなに切実に祈り望んでも会うことは叶わなかったウォンモに、復讐の果てに戦闘服を棄てたそのときにやっと会える=やっと得られた魂の解放の描写。どちらにも台詞はないのに、ものすごく複雑でとてもじゃないけど言葉では言い表せられない感情が交わされる、そのときのユ・ジテの表情を思い出すだけで今にも泣きそう。彼だって流れた13年の、在るはずだった月日を持っていて、だからやっと「もういいよ」って彼女のそばを離れられたのだろう。

一方で、復讐では終ぞ得られなかった魂の救済はすぐそば復讐の外に実はずっとあって(=ジェニーというキャラクター)、きっとこの先で手にすることができるだろうという可能性が、ジェニーがナレーターだったことが明かされ「自分はそんなクムジャさんが大好きだった」と述べて迎える幕引きに示唆され終わるので、復讐者には救済があって欲しいと思ってしまう性分の自分にとって、絶望的に救われない終わり方でも安っぽいカタルシスでもなく、真っ暗な夜にじんわり漂う切なさと小さな小さな希望との余韻が、本当に心地良くて大好きなのです。

じゃんじゃん泣いて発散した後に、じんわり前向きに終わるから何度でも観たくなる。復讐三部作は後になればなるほど救いがあるね。

無駄のない展開と伏線たち

とにかくパク・チャヌクの構成はいつも無駄がなく、張られる伏線もスマートである。

冒頭の豆腐からのノナチャラセヨ、最高にクールで最高に不穏な幕開けを予感させる作り方、初見の時にもうこのインパクトでダイスキ…と引き込まれた。その出所豆腐がまさかラストの真っ白なケーキで回収されるなんて。

出所日の夜、ヤンヒから借りた家での気狂いとも思える高笑いからの犬畜生の心象風景、一見訳が分からないけど、韓国で侮蔑の意味を持つ犬にペクを擬え容赦なく撃ち殺した瞬間鳴り響いた銃声は、まさに戦闘開始のゴングである。その後、本当に銃を手に入れた後の試し撃ちに犬を使うところまで、抜かりない。

クムジャさん一人の復讐劇からもう一山、そこから登場する遺族たちも、あの短い尺の中で各家族が抱える事情や13年間のやり切れなさを少しずつの台詞や行動で的確に表現し、想像させるところもすごい。

終始緊迫感のある重苦しい展開なのに、ウォンモのお母さんが極限状態でハイになったりチェギョンのお母さんがウイスキーを一気に飲み干したり刑事が包丁の握り方を教えたりなど、ともすれば場違いにもなりうるコミカルな描写や、一人だけ血避けコートを纏わずに遺品の普通の鋏のひと突きでとどめを刺すウンジュのおばあちゃんの最高にクールな描写など、あんな状況なのに、そういう要素を浮かせずに馴染ませて織り込めるところがパク・チャヌクだなあと思う。

般若顔も、クムジャさんの壮絶な13年間の憤りや悲しみ、後悔ややり切った安堵の気持ち、その先にある虚無感とかぐっちゃぐちゃな気持ちをこれでもかというほど切実に描写していて、イ・ヨンエもすごすぎるし、イ・ヨンエにあの顔をあの尺でやらせるパク・チャヌクもすごいし、あのシーンのパク・チャヌクみもすごい。

そしてわたしはそういうところがどうしようもなく好きなのだ。こればかりは合う、合わないの世界なんだよなぁ。

チェンバロも不穏に拍車を掛けていてとても格好いいし。ああ、大好きだ!

弁解するようだけど、人生はビギナーズ(マイク・ミルズ/2010)とかもわんわん泣いてリセットしたいときに選ぶよ。こちらはダークサイドとは無縁なので幅広く人にも勧めやすい。犬と会話するユアン・マクレガーがかわいすぎて最高なので、こちらも是非よろしくです。

いろんな好きがあっていいよね!

おわり

「スリー・ビルボード」、ディクソンのはなし

スリー・ビルボード(マーティン・マクドナー/2017)をみた。

今回はもう書き留めておきたいことをワサーッと書いただけです。ネタバレてます。

感想

良し悪し、正解不正解、正義と悪、なんでもかんでも二元論で白黒決着を付けたくなりがちだけれど、そうはいかないところが「人間」だよなあと思う。全員が完璧ではなく見方を変えれば全員が「悪い」部分を持ち合わせていて。正義や信念だと掲げたものが、一方では正しく一方では受け付けられないものであり、しかし一手は確からしく連鎖的に波及していくという現実。その現実を目の当たりにしたとき、固く誓った覚悟の上に毅然と立ち続けられるのか。無敵に見えた彼女でも、微かに震えたシーンが印象的だった。ああ、そうだよなあ、人間だよなあ、と。

怒りは怒りを来す。それでもラストにかけて少しずつ見えてくる「変化」のそのどれもに、希望を見出せたのでとても救われた。そういう意味でとても良い具合の締めだったし好きな終わり方でした。

ディクソンはゲイかもしれない

別にどちらでもいいし、じゃあゲイだったとしてだからどうという話では全くないんですけど。観ているあいだにふと、「あ、もしかしたらディクソンはゲイだったのかもしれない」と感じたので。なぜ自分がそう思ったのか、他人の解説を読む前に書き留めておきたかっただけです。

1)いつ思ったのか

あ、もしかしてが浮かんだのはディクソン宛の署長の手紙にて、「同性愛を揶揄されたら同性愛差別だと言い返せ」的な内容が読み上げられたとき。そっかディクソンはウィロビーが好きだったのかーではなくて(今でも個人的解釈としてはそうは思っていない・後述)、ウィロビーのほうはディクソンが彼自身向き合えていない、ずっとずっと抑圧し痛めつけてきた彼の一部分にまでちゃんと気付いた上で彼を愛していたのだろうなと思ったのでした。あとはこのフレーズが出てから、それまでのシーンに対して、急に合点がいったような感覚があったから。

2)レイシズムと母親と田舎

もうそれまではヤツのレイシストっぷりにはも〜〜〜〜ムナクソ悪くなってたし、解雇されたあたりまでの母親とのシーンからは、こいつママボーイかよ!とか思ってました。けれどもしも彼がゲイだったとしたら。

序盤から、母親との関係性が健全に機能していないことは少なからず彼の性格に影響を及ぼしているのだろうなとは思っていたのですが、のちに母親がディクソン同様、むしろそれ以上かと思えるほど、かなり直接的な差別発言をしたところで、絶対に彼女の言うところの「常軌」を逸することは認められないという旨の強迫観念を無意識に植え付けられながら彼は育ってきたのだろうなと思うようになりました。そんなトラウマとも言える母親を持ち、誰のどんな話も、ものの1日で広まり切ってしまうような狭く閉じられたコミュニティで育ったディクソン。

さらに、認められないものを否定しようとして自分の他に存在する同様のものを必要以上に忌み嫌い、自分はそんなものとは同一でないと言い聞かせることって(ちゃんと名称がありそう)、ほかでもよく見てきたなあとも思い(直近ではNTLエンジェルス・イン・アメリカのロイ・コーン。その前は沈黙の井上筑後守)、いよいよここで彼のレイシストっぷりがすっきり腑に落ちることに。

3)レッド・ウェルビーとの関係性

ディクソンがゲイだったとして、彼が実は本当に好きだったのはむしろレッドだったのかと思ってました。もう本当これは全て個人の推測の域を出ない(出なさすぎる)けれど、彼らは昔からの腐れ縁で(役者の歳が離れすぎているから同級の設定ってことはないか、でもそんなようにすら見えました)、ディクソンは昔からずっと、レッドの純朴さや素直さを心のどこかで羨んでいたのだと思えた。それが能天気な間抜けにも見えるものだから、同じだけ気に食わなくて嫌いだと思い続けて、本人はその本心にもしかしたら気付いてすらいなかったのかもしれないけれど。好きな子をいじめたくなるだとか自分からわざわざ突っ掛かりにいくだとか、ほんと小学生かよって感じだけれど、そんな類の執拗さがあったように思える。殴り込みのシーンも、署長の死をそもそも広告がきっかけだったからだとレッドに矛先が向かったというよりは、手近で発散するのに理由付けができるヤツで、それに窓から見ればほら思った通り、ヤツはいつもの気に食わない能天気で笑ってやがるもう許せねえ決まった、ってもう9割方レッドのことしか考えてないやんけ…と思ってしまった。

レッドのことを羨んでいる気持ちを持っていることや、もしかしたら好きという感情を抱いているということに、ディクソン自身やっと向き合うことができたのが病室のオレンジジュースだったのでは。その前にすまなかったと謝罪できたのは署長のおかげだけれど、レッドの与えた赦しで、やっとレッドのことを素直に認め、彼自身がレッドに抱いてきた本心をも認めることができたのだと思った。だからこそ、次には自分が赦しを施せる側になれたのではないでしょうか。

おわりに

以上です。なんだろう、特に最後の深読みなんかはもしかしてわたしがケイレブ・ランドリー・ジョーンズが好きだからってだけなのかもしれない(?)。でもケイレブほんとに良かったですよね。めっちゃかわいかった。

真面目に結ぶと、人間って超不完全でとても不恰好だけれど、それでも足掻きながら生きていくしかなくって、でもその道中は決して絶望だけではないのだと結んでくれていたようで、とても嬉しかったです。好きでした。

「アメリカン・バーニング」感想

American Pastoral(邦題:アメリカン・バーニング/Ewan McGregor/2016)をみた

ユアン・マクレガー初の長編監督作品。Philip Rothの小説が原作で初稿は2006年。ユアン演じるシーモアには最初、ポール・ベタニーがキャスティングされていたとか。(IMDbより http://www.imdb.com/title/tt0376479/ )

ストーリー:1960年代のアメリカ、アメリカンドリームを掴み絵に描いたような成功者として順風満帆な人生が約束されていると誰もが信じて疑わなかった主人公が、ベトナム戦争の渦中で反戦運動とテロリズムに身を投じた一人娘に翻弄される転落劇。

感想:めっっっっっちゃ落ち込んだ。ユアン・マクレガーをこのところ特に贔屓目で見ているからという要素を除いても、「家族」「父娘」「母親」「戦争と平和」らへんが絡むと弱くなるような人生を歩んでいるのでキツかった。そのへんはネタバレしながら以下に纏めるとして、先ほど横に置いておいたユアンの話だが、現在4人の娘の父親であるユアン・マクレガーが果たしてどんな想いでシーモアを演じたのかと思うと、結構これがバカにならないくらい応えた。監督としてのユアンの手腕は自身の至らなさ故ぶっちゃけ分からなかったし、原作も未読なのでアメリカでの手応えの悪さについては賛成も反対もなく、身に応えすぎて面白かったかどうかの評価も機能しないのだけど、「家族」「コンプレックス」「戦争」「テロリズム」「宗教」とまあちょっと風呂敷広げた割に収拾が追いついていない感は否めない。でも中年の小綺麗なお堅い真面目ユアンと、どんどん憔悴していくジェニファー・コネリー、起伏の激しい役柄を演じきるダコタ・ファニングなんかはとても良かった。ユアンもだけれど、ファニング姉妹の声が好き。

以下ネタバレ

第一部:幼少期(ワカル)

娘の吃音症は一種の防衛本能であるというような趣旨の発言をセラピストがするが、まあ確かに、完璧な美貌を持ちそれを評価されてきた母親、学生時代のスポーツと海兵隊での活躍から英雄と囃し立てられた父親を持って生まれたら、そりゃあ捻くれたくなる気持ちも分からんでもない。母親への風当たりが父親に比べて強いのは同性だからなのかなあと漠然と思ったり。母親が疎ましいとは思わないまでも、本人も自覚なしに父親の愛情を勝ち得たいと本能で敵対する気持ちがあったように見えた。せがんだキスを撥ね付けられたとき、そこで覚えた傷心と失望は、以後訪れる親子の溝の根底に流れ続けていたのではないだろうか。そして僧侶の一件を引き金に、自分の中の抗えない良心と溢れ出る純粋な信念を自覚し、疑念と不信もが同時に生まれることとなった。

まあまだね、このころのわたしはまだ「わたしだってもしユアンの娘だったらお父さんのことちょっと困らせたいと思うかもしれないなあフフフ」なんて暢気に思ってました。それに、小さい娘を愛情たっぷりにCookieちゃんと呼ぶユアンを思う存分観て浮かれるくらいには心に余裕があったのである…

第二部:暴徒時代(おかんめっちゃツライ)

大義のために自ら行動を起こすことはとても大切なことだが、大いなる善や幸福を勝ち得ようとする者が、目の前のたった数人の家族を理解しようとも愛そうともせずに蔑ろにし、果たしてそんな人間がより大きなものの一助となれるものなのかと疑問を抱かずにはいられない。犠牲にすることと愛さないことは同義じゃないよね。あっでももしかして反抗期で片付けられるレベルだったのか?自分の無力さを思い知って謙虚さを自覚することもなく、世界を変えられると信じた自分たちは無敵なのだと盲信して止まないのは、若気の至り?戦争とは少し違うけれど近しいことを長い間こねくり回して考えてきたので、当時の自分がどう思っていたかなんてとうに忘れてしまった。わたしは今でも、いつか積み上げてきたものや信じてきたことが「偽善」だと思い知らされることが、それに向きあわなければならない局面が訪れることが怖くて堪らないし乗り越えられるのかも分からないでいるので。

そしてもうひとつ、このあたりから特に母親が壊れていく。今まで挫折を知らずに順調に積み上げてきたものがひとたび不穏に揺れたら最後、ひどく脆いものである。美貌も賞賛も自ら望んで手に入れたものではなく、すべて失ったときに自分には故郷も学も職もないのだと思い知る。手の内に残ったものは、娘を理解できず分かり合えもせずどこかで誤った育て方への後悔と自責の念のみ。そんな最も辛い時期に娘は相変わらずの上、頼みの綱の旦那さえもが自分のためだけに生きてくれないとなっては、よく無傷でことなきを得、整形だけで乗り越えられたよなあと思う(その後の不倫には逆に良かった〜と安堵すら覚えた)。決してシーモアを責めているわけではなく。誰を見ても八方塞がりで不幸な息苦しさに、そろそろ目眩がしてくるころ。

第三部:ジャイナ教入信(おとんがツラすぎて泣くどころの話じゃない)

やっと再会を果たした娘も、やっと昔のように元気を取り戻した妻さえも、次々に指の隙間からこぼれ落ちるように失っていくシーモア。この映画を撮っていた時期、ちょうどユアンの長女が大学進学のため単身NYへ。そんな経験も踏まえて、程度こそ違えど子を持つ親ならいずれ経験する我が子の自立、親離れで感じる喪失感はシーモアに訪れた喪失感と同義であり、それは指の隙間を砂がこぼれ落ちていくようで手放したものは二度と元には戻らないのだとご本人がインタビューで仰っていた。レイプされたことを告白されるシーンもセラピストに詰め寄ってぶちまけるシーンも、自分の父親と父親としてのユアンを思えば二重三重になるものだから、殊更辛かった。一体どんな気持ちで。

It could also be an extreme example of just what all of us go through when our kids leave home. It is that feeling of loss, that the sand is slipping through through your fingers, and things will never be the same again. That is maybe what I come away with also in this film when I see it.

本当にサラサラサラと何も掴み留められずに失っていく主人公の絶望が心底苦しい。にも関わらず長年こんな仕打ちを受け、殺人まで犯した真実も明らかとなった後でさえ自分勝手に振舞い続ける娘を、それでも誰よりも愛し、待ち続けることを辞さなかったシーモア。最初こそ自分がどこで間違えたのか、その綻びへの後悔と責任を感じる気持ちが強かっただろうが、最後はもう愛でしかなかった。

一方で、娘の言うところの「贖罪」には父親(家族)への気持ちは含まれていたのだろうか。それがあったからこそ、いつまでも自分を待ち続けていると知っている父親にさえ最期まで会わなかったのだと言え……ないわ!!!!そんなの最高に最低な自己満足でしかなくない!?!?!?最早若さに免じることなどできないレベル。挫折も無力さも思い知り自身も深く傷ついたところで、根底にあったはずの信念を棄てることを選び、今まで犯した罪を他者になにも還すことなく自分で自分を厳しく戒めることだけで赦しを得ようとするなんて。ならばせめて父親にだけでも、心の安寧を還しても良かったのでは。誰もいなくなった後に訪れるならいざ知らず、叔父や母親の前を堂々と素知らぬ顔をして通り過ぎ、浅ましくも父親に別れを告げに来るラストも、泣きはしたけれどやはり許せない。

シーモアの、ラストのどんなに時が経っても静かに待ち続ける姿と、数少ない「あなたたちには無い、家族と築き上げた過去の想い出」に浸って忘れていた幸福を思い出し心から微笑んだ姿が作中で最も辛かった。満身創痍。

おわりに

「バーニング」って何ですかね。フライヤーで家が燃えているからだろうか(タルコフスキーのOffretみたい)。作品を観て、pastoral(田園詩)がどれほど的確だったかを思い知って涙を呑んだ。

こんなに身に応える映画は沈黙(マーティン・スコセッシ/2016)以来だったので、これから先ユアンが父親役を演る作品はもう見れないかもしれないとまで思ったのだった。しかしこのあと、ひとまず所感を書きなぐった後にTrainspottingとT2 Trainspottingを立て続けに観たら元気を取り戻しました。ダニー・ボイル、ありがとう!というわけで次回こそトレスポ記事を書きあげたいです。

追伸:前記事で述べた公開待ち作品のうち2作品が日本公開決定!

「スイス・アーミー・マン」2017/9/22、「ゴッホ〜最期の手紙〜」2017/10

有難さを噛み締めています。心から楽しみです。

「新しき世界」「ピンポン」「グラン・ブルー」-5月ダイジェスト版

心の余裕のなかった2月(9本)3月(6本)を通り越し、5月はそれなりに映画を観れているし(23本)、わたしは趣味の両立ができないというクリティカルな持病持ちでしかし丁度今は映画に塗れたい時期なんでしょうな、などと思う(美女と野獣を観て以来、ユアン・マクレガーに引っ張られっぱなしなのだが、今日はその話はしない)。

本日の構成は最近観た映画ダイジェスト版と日本公開待ち作品について。

最近みた映画

新しき世界(パク・フンジョン/2013)

韓国ノワール映画、の割に直接的なグロ描写は控えめ。韓国では本当の兄弟でなくても仲の良い目上の人に対して男性から男性へは형(ヒョン/兄)と呼ぶのだけれど、ヒョンのニュアンスが日本語ではドンピシャで置き換えられなくて、血は繋がっていないけれど肉親のそれに限りなく近い呼称なんです。そこには目に見えないけれど確からしい信頼と情愛があるというか。限りなく近いんです、関係性が。

そこで、特に病院とヨスにおける、ジャソンの中でチョンの存在定義がスイッチを押したかのように切り替わる瞬間がどれも最高に良かった。この映画はそのシーンに尽きると言っても過言ではないと思う。ヨスでは一警官から、もう後戻りができなくなったことを示していて、ジャソンにとってチョンはただのチンピラからボス(仲間)へと変化した。最期の病院ではチョンのことをボスからヒョンと確からしく呼べるようになった瞬間で、「俺を許せるか?」の発言は本来ならジャソンがチョンへすべき質問なわけで、あれはもう、チョンの「俺はお前を許すよ」に等しい発言なのではないか。直接的な言葉こそないけれどあの瞬間、互いが互いを全て分かり合った上で赦し合っていたのである。ジャソンの葛藤と時を同じくして、チョンもまた直接ジャソンにぶつけられない疑いと怒りとを、例えばソンムの粛清をレイヤーにしたように間接的に伝えることしかできなかったのだ。

互いの全てを赦し合えたからこそ、ジャソンは最後の最後でずっと見失っていた「自分」をヒョンの中に見出し、チョンの世界でチョンとの過去を抱え一生を孤独に生きることを始まりで決めたのである。もう最後のほうなんてゴッドファーザー(フランシス・フォード・コッポラ/1972)のマイケルを見てるかと思ったけれど(最初はイースタン・プロミス(デヴィッド・クローネンバーグ/2007)寄りかと思っていたけれど、見れば見るほど近しいのはマイケルだった)、マイケルは自分の「家族」を守りたくて兄と父の死を引き金に力と孤独が双曲線を成したけれど、両者はその信念が有るものに対してなのか無いものに対してなのかで全く異なっていると感じた。(有ると信じていたものが指の隙間から零れ落ち、虚構だったのかとさえ思えるマイケルもつらすぎるけれど、最初から明白に失ったものに対して覚悟を決めざるを得なかったジャソンもまた、つらいよなあと思ったり。)

ピンポン(曽利文彦/2002)

決して邦画を毛嫌いしている訳ではないつもりだが、なんだかんだ言って今年一本目の邦画だったしこんなに見返している邦画も久しぶり。先日バッド・チューニング(リチャード・リンクレイター/1993)をみて己の中の青春が火を吹いた。そしてピンポンでぶり返した。丁度窪塚洋介×宮藤官九郎特集で先週目黒シネマがピンポンとGO(行定勲/2001)をかけてくれていたので、スクリーンでも観ることができた(久しぶりに観るフィルム上映、画面の雑音に思わずくうぅと喉が鳴る)。

窪塚もいいけど(睫毛長すぎ)スマイルの井浦新、良すぎか。スマイルはボソボソ喋るしぺこは何喋ってるか分からないので初見では初めて邦画に日本語字幕を付けて観るなど。その後原作も読みましたが、わたしはあの物語をあの2時間に過不足なくうまく纏めきれていたと感じたし、台詞は原型があるとしても入れ方のタイミングなんかがとっても絶妙だったと思う。好きな台詞とシーン → 「あっかき氷だ!」「そこんとこよろしくっ」

ピンポンの何がいいかって、スマイル解釈のヒーローがぺこで、同時にまたぺこ解釈のヒーローはスマイルであるところである(ぺこはスマイルのことを相棒と呼ぶけれど、風間との準決勝でヤベエとなったときにヒーロー見参と唱えて応答したのは紛れもなくスマイルであったわけなので)。他人の自分の持たざるものに憧れたり嫉妬したりする気持ちは痛いほど分かるけれど、その部分を素直に認めて尊重し合える、最後にはそこに自分が全力で寄りかかることさえできる信頼感。そんなパートナーってなかなかいなくないか。自分のことを正直に自省して認められる素直さもまた、若さの柔軟性でもあるんだろうなあなんて。

アツがナツいぜーーーー!!!!

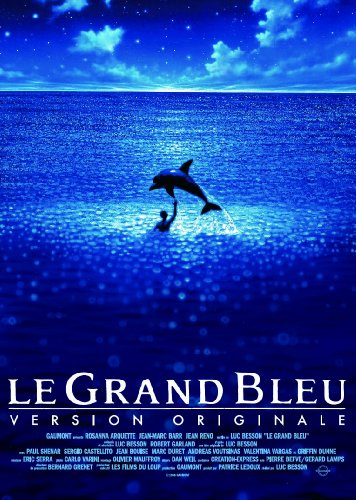

グラン・ブルー(リュック・ベッソン/1988)

やっとみた案件。圧巻のシチリアである。

ラストシーンに尽きるのかななんて思ったりもするのだけれど、わたしはあれを最高のエンディングだと感じた。陸で息の出来ない男、彼こそが人魚でありあのイルカは父でありエンゾであったのだと。海へ泡となって溶けていくジャック、最高のエンディング。好きだ。

母を知らず、最愛の父とも長くをともに過ごせないまま、イルカとエンゾだけが唯一何もかもをゆるしあえる存在であるという環境で育った彼にとって、それはもう陸に残って新たな家庭を築くという未来は酷とさえ言えるのではないだろうか。

海辺でアップライトピアノを弾くエンゾ、なんてお洒落なんだ。ただのガキ大将じゃあない。芸術的素養はいつでも美しく、だからこそヨーロッパに憧れるのだ。

日本公開待ち作品

スイス・アーミー・マン(ダニエルズ/2016)

無人島に取り残された主人公が助けを待ちくたびれ、いざ自殺しようと心を決めたまさにその時、波打ち際に打ち上げられた一体の死体(ダニエル・ラドクリフ)。死体がガスを発していることに気づき、なんとジェットスキーにもなっちゃうことが分かっちゃった。

ええ〜〜!?死体役って何それ、しかも動くって!?物語の落とし所としてどこに帰結するのか全くわからないけどめっちゃみたい。(下書きしてる間に2017/9月日本公開予定と決定)公式ホームページ内で、ワードの入力やカーソル操作で死体のマニーと遊べたりもしちゃう。↓

I Am Heath Ledger(エイドリアン・ビテンヒス/デリク・マレー/2017)

ヒース・レジャーの家族や友人のインタビューや遺品による、ヒースの伝記ドキュメンタリー映画。

わたしはヒースがいなくなってから洋画にも彼にものめり込んだクチなのでなにも言えた立場ではないのですが、もっと彼を見たかったし知りたかった。 最近ではDr.パルナサスの鏡(テリー・ギリアム/2009)がとても好きで、ジョニー・デップ、ジュード・ロウ、コリン・ファレル全員の「ヒースのトニー」がとっても、もうヒースのそれで、それだけで胸がいっぱいになる作品であった。

早く公開してほしいです。

Loving Vincent(ドロータ・コビエラ/ヒュー・ウェルチマン/2016)

トレイラーを見れば一目瞭然であるが、ゴッホの作品を元にゴッホの生涯を油絵のみを使ったアニメーションで語るという作品。ものすごい労力と手間である。この素晴らしい映画が早く見たくてしょうがない。一応公式ホームページでは去年からJapanの欄もずっとあってカミングスーンになっているし、URLにパルコが貼ってあるのでパルコ配給になるのかしら(本来は2016年9月公開の予定だったみたい)。絵の再現にモデルの写真を使って油絵を作成していたみたいなのだけど、そのキャストにシアーシャ・ローナン、エイダン・ターナーなんかがいたりもする。

結びに

次回はユアン・マクレガー特集かなあ。それでなくてもずっとトレインスポッティングの話をしたいと思っているので。今日も今日とてお付き合いありがとうございました。

「たかが世界の終わり」を考える

「たかが世界の終わり」(グザヴィエ・ドラン/2016)をみた

近く訪れる自身の死を伝えるため、家族に会いに実家へ12年ぶりに戻る話。ある家族の、ある一日のおはなし。

主人公は何の病気なのか、何故12年も家に帰らないことになったのか、果たして主人公は死を迎えたのか、明かされぬことは明かされぬまま、あくまである家族の、ある一日が切り取られていた。それでも12年という月日は各々が抱える想いを拗らせるには十分すぎたし、近い関係性だからこそ不器用にぶつかり合ってしまう、生々しい「家族」の話であった。

ここからネタバレ

母の愛

「理解はできないけれど、愛してる」

本当この台詞だけは真に救いの言葉だった。

下手に取り繕うのではなく、理解できないと嘘偽りなく伝える強さ。かつて母は動揺しともすれば思うままに詰り、息子や自身を責めたかもしれない。理解「しない」と「できない」では何もかもが違うということ、解った振りこそが相手への最大の無関心であり諦めであり侮辱であるということ。たくさん後悔して理解しようと努めてきたからこそ「理解できない」という答えに母親はたどり着いたのだろう、葛藤と紆余曲折の末の言葉はただただ真っ直ぐな愛、それ以外の何物でもなかった。

ルイを殺したのは誰だ

きっと家を出るきっかけになったのだろう、かつてのそしておそらくは初めての、恋人の登場。マットレスに顔を埋めて懐古するルイ、カトリーヌに現実に呼び戻されいつ戻るかと訊かれても半ば虚ろに朦朧とさえしているルイを見て、

ああ、この人家族に会いに来たんじゃないんだ。きっと死ぬその直前に一目、ピエールに、いや彼との思い出に会いたかったんだ。

と思った。家族の愛には応えられなかったけど、この人は真に愛に生きた人なんだなあ、と。ただでさえ何かを貫き通すって難しくて労力の要ることだのに、家族には異端とさえ思われている信念と引き換えに同じだけ傷つく覚悟を決められる強さ。誰しもができないからこそ美しい。だから美しいんだ。美しくて、眩しい。

自分たちを棄てた、弟が眩しくて堪らなかった兄。部屋からシュザンヌと肩を並べてルイを見詰めるアントワーヌが零した言葉こそ、彼の唯一心からの素直な言葉だったろう。「家族」という枠組みに囚われて、しかし自分が順応できずにいることも一方では自覚しながらも小さい家族というコミュニティから抜け出す術を持てずにいる(それが彼の優しさで弱さなんだとも思う)。小さな世界で不恰好に足掻き続けているのがアントワーヌ。彼もまた、同じように「家族」に傷ついていた。

とはいえ、ルイは今を生きるピエール本人に会いたかったのだとは思わない。しかし自身の死ばかりを考えていた彼にとって、自分よりも早く訪れる大切な人の死に対してこそ、最も無防備だったのではないだろうか。思い出と信念とをほとんど核として支えていたピエールが死んだと聞かされたとき、スイッチが切れるように彼の世界は閉ざされてしまった。煙草を放り踵を返したそのときにこそ、ルイが全てを諦めて自分を殺しさえしてしまったのだと思った。

デザートの食卓、ルイのスピーチに涙が止まらなかった。「家族」として求められた役割を果たすため、望まれた模範解答を言葉にするシーン。それはルイなりの家族に対する愛であり、お別れの言葉であり、感謝だったのだろう。なのにとびきり哀しかった。きっとそれはあのとき、ルイは既に死んでいたからだ。

普通が含有する主観性にこそ気づくこと

普通ってなんなんだ。

「普通の人」は家族や共同体、コミュニティの価値観を基準して動きます。

先日友人に紹介してもらった記事。とても面白かったです。是非読んでください。

結局本作だってここでいうところの「普通」から逸脱したルイに「普通の人」たちは戸惑って、怒って、傷つけて傷ついてきたんだろう。冒頭で言及した母親ですら、自分の中の無自覚だった「普通」に気づいて、さらに一歩大きい枠組みの中で自分と息子の立ち位置を見つめ直すことに距離と月日を要したんでしょう。

ここからは映画の内容と直接関係ない話をします。読まなくてもいいです。

ダイバーシティダイバーシティってどこの企業も言う。それなのにリクルートスーツが唯一認められた戦闘服って可笑しくない。いや、リクスーが悪いわけじゃない、TPOをわきまえるのはマナー。しかしその範囲内ですら、真黒のリクルートスーツをやめた瞬間に異端の目を向けられる。そんなに嫌なら、そんなの気にしないでリクスーじゃなくても受かってる人だっているじゃない、ってか。うるさいな、こちとら狭き門に人生掛けて戦ってるんだ、いらんリスク背負えるか!って思ってリクルートスーツ着ていますが本当に悲しい。こんなの絶対気持ち悪いと思っているのに「いらんリスク」って言えちゃう自分も、結局異端にもなりきれない自分も、全部全部悲しい。

普通って何なんだろうな。

自分のことを普通だと思うところは常識的な振る舞いがそれなりにできるところであり、普通じゃないと思うところは自分の認められないものを求められたときに強要だと感じるところ。

でもこれどちらとも結局超主観的な物差しでしかないわけで、そこに無自覚な「普通」は存在し得るわけですよね。それを無自覚で他人に「普通」だって押し付けるのってすごく怖いことで、押し付けられた側からしてみればひどく不愉快なことだと思いませんか。

(答えはないです。抽象度の高い話ばかりして具体に落とし込めないのがわたしの悪いところです。具体の経験・勉強不足と、アウトプットの仕方の問題が原因かな。)

どうでもいいけど、本作だったらルイはリクスーを脱げる人間でアントワーヌは文句は言うけど結局リクスー着て行く人間だよなと思った。本作において、普通へも異端へもなりきれないアントワーヌこそが、「普通」であることに対する自覚と葛藤を持ちつつも異端へもなりきれない人間の投影だったのでは。今回ものすごく嫌われ役だったけれど、きっと彼のこと一番嫌いだと思っているのは誰でもないアントワーヌ自身だと思う。言ってしまったら言ってしまっただけ、自分も傷ついているんだろうなあ。ルイが死んだらきっと口では清々した、とか言ってまた憎まれ口を叩くんだろうけど、きっと心の中は後悔と悔しさの涙でいっぱいなんだろうね。

ある日の帰り道、エズラ・ミラーは絶対にリクルートスーツなんか着ないんだろうなあと車窓に映る自分を見詰めながら思った。わたしにはエズラみたいな人間が現実にいることが、なんと頼もしくって、一方で眩しくって堪らないのだ。